住宅金融支援機構ー4月から「フラット35」はすべての新築住宅で省エネ基準適合が必須にー(住宅あんしんニュースNo.271より)

1.加速する省エネ対策の強化

脱炭素社会の実現にむけて省エネ対策の強化が加速している。

新築住宅では、2025年の省エネ基準適合義務化を前に、各種認定制度や支援措置等の基準の追加や引上げが続く。

昨年、住宅性能表示制度では断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の新設に引き続き、10月には断熱等性能等級6.7が新設されたことは記憶に新しい。

同月、住宅金融支援機構でもフラット35Sの基準の一部を改正し、省エネ性の基準を強化。新たに「ZEH」区分を設けた。

2.義務化に先駆けて省エネ基準要件化

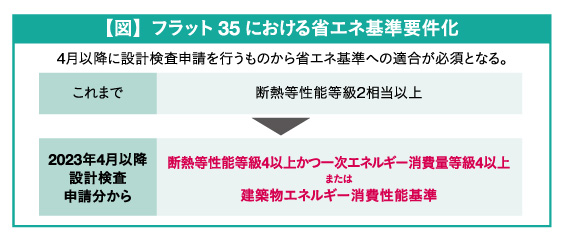

その住宅金融支援機構では、2025年の省エネ基準適合義務化に先駆け、省エネ技術基準の見直しを図り、フラット35における省エネ基準の要件化(以下「省エネ基準要件化」)を実施する。

具体的には、新築住宅を取得する場合でフラット35を利用するには、フラット35S等の金利引下げメニューの適用有無に関わらず、4月以降に設計検査申請を行うものから「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」への適合が求められることになる。【図参照】

3.省エネ基準への適合確認方法

フラット35の省エネ基準の適否は次の3つのいずれかの方法で確認する。(戸建住宅の場合)

【1】「仕様基準ガイドブック2022」で確認する

各対象地域の仕様基準ガイドブックにある「省エネ基準適否チェックリスト」を利用し、断熱材、開口部、設備機器の仕様を選択し、省エネ基準への適否を確認する。計算が不要で、作業負担は少ないとされる。

【2】モデル住宅法で確認する

外皮性能用と一次エネルギー消費性能用の2種類の「簡易計算シート」を用いて確認する。 カタログから部位の外皮性能を転記したり、設置する設備を選択して、手計算で判定できる。

【3】省エネ計算で確認する

パソコンを使い、専用ツールで計算して確認する。作業負担は増えるが、設計の自由度は高くなる。【囲み参照】

4.現場検査で設備機器の性能・設置を確認

フラット35適合証明手続においては、現場検査で給湯器、暖冷房設備等をはじめ、設置された設備機器、断熱材等が設計図書どおりであることを確認する。

5.省エネルギー基準ポータルサイト

住宅支援機構ではフラット35のホームページ内で「省エネルギー基準ポータルサイト」を設け、省エネ基準要件化、省エネ基準適合確認方法を解説する動画や関連資料等を掲載している。

さらに、動画の内容や省エネ技術基準に関する問い合わせに対応する専用ダイヤルを設置する等、積極的に住宅事業者をサポートしている。