住宅事業者が提案に取り入れるべき「住まいを長持ちさせる方法」とは?―最終回(第10回) 点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス

住宅あんしん保証は、新築住宅に関する雨水の浸入による被害(以下「雨漏り事故」)を未然に防ぐため、かねてより届出・登録事業者の方に向けて雨漏り事故の傾向や雨漏り事故を防止するための情報提供に取り組んでいます(そのひとつが、連載「目指せ、雨漏り事故ゼロへの道‼」)。

近年は、既存住宅、具体的には新築から10年を超えるような戸建住宅に関して、住宅の所有者または買主が安心して、長く住み続けていただくための情報提供にも力を入れています。

この連載では、これらの取組みの一環としてだけではなく、住宅事業者が自社のリフォーム工事の受注につなげていくために住宅の所有者である顧客への提案に取り入れるべき『住まいを長持ちさせる方法』を、住宅の点検やメンテナンス工事、保証サービス等を通じてご紹介してきました。

そして、2024年1月から続いた本連載も今回がいよいよ最終回となります。

最終回となる第10回では「点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス」と題して、「延長かし保険」を活用した具体的な提案へのポイント等をご紹介します。

1.「住まい」の頼れる“見守り役”として

これまで、木造戸建住宅の建物外部・内部の点検部位ごとに、構造と防水に関する具体的な点検内容と確認が求められる劣化事象等、そして、代表的な劣化事象等に対する補修方法等の参考についてみてきました。

第10回では「点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス」として、「延長かし保険」(住宅あんしん保証の「あんしん住宅延長瑕疵保険」)等を活用した具体的な提案へのポイントをご紹介するのですが、まずはその前に、住宅の所有者が安心して長く安心して住み続けていただくために、住宅事業者の皆様が「住まい」にとっての頼れる“見守り役”として、何をすべきかについてを振り返っておきます。

1-1.点検やメンテナンスの重要性の案内

はじめに、点検やメンテナンスの重要性を住宅の所有者に理解してもらうことから取り組みましょう。

住宅あんしん保証では、住宅の所有者等に向けた情報提供の1つとして「メンテナンスの重要性のご案内」(リーフレット)を用意しています。同紙の中では、「雨漏りが発生する原因は?」「経年劣化による事故事例」「経年劣化状況をチェック」等をわかりやすく解説しています。

安心して長く住み続けてもらうための基本として、住まいのプロである住宅事業者側からこうしたツールを活用しながら、定期的な点検や適切なメンテナンスが重要であることを積極的に案内し、雨漏りをはじめとした住宅のトラブルを未然に防ぐように働きかけましょう。

ダウンロードはこちら

1-2.適切なメンテナンス計画の提案

特に、戸建住宅の場合には分譲マンションと比較して、メンテナンスやそのコストについてあまり意識されません。 マンションでは購入後にも共用部分に関する管理費や修繕積立金等があるのに対して、戸建住宅の場合は、住宅の所有者が自らメンテナンス計画を立てない限り、メンテナンスとその費用について考える機会がないからです。

そこで、住宅事業者の皆様は、「定期点検」の結果を基に適切なメンテナンス計画と必要な費用について、機会があるごとに提案を行っていかなければいけません。“今すぐ”のリフォームを予定していない場合でも将来的に発生するメンテナンスとその費用の「イメージ」を持ってもらうことが大切です。(メンテナンスコストに関する参考記事:中古住宅のミカタ「中古住宅の『メンテナンスコスト』を見込んだ資金計画とは? 購入時はもちろん、所有中の人も必見!」)

1-3.点検結果やメンテナンス工事の記録の保管

新築時の図面や仕様書等と共に点検結果やメンテナンス工事の記録等を保管しておくことは、その後の定期的な点検および計画的なメンテナンスを実施する際の重要な情報となります。また、住宅の売買時には点検や修繕等の記録がしっかりと保管されていることで、その住宅の付加価値を高められる可能性もあります。

「住宅履歴情報(いえかるて)」の活用等で、顧客満足度の向上を目指しましょう。

住宅あんしん保証の住宅履歴情報サービス「あんしんいえかるて」はこちら≫

2.点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス

前述のとおり住宅の所有者に点検やメンテナンスの重要性について理解を深めてもらう一方で、住宅事業者の皆様にとっては、それらを通じて、先々の生活の質を上げるためのリフォーム工事の獲得につなげたいところです。

最近では、新築から30年あるいは60年といった長期保証を提供する動きが、大手のハウスメーカーやビルダーを中心に広がっています。その多くは自社保証で、顧客との接点を強固なものとしています。

すべての住宅事業者がその仕組みをゼロから作り上げるには時間やコストで大きな負担を伴います。

しかし、点検やメンテナンス工事、さらには保証があらかじめまとまっている仕組みがあれば、同様の長期保証サービスの提供を実現できます。

そこで、活用したいのが点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス「延長かし保険」です。

延長かし保険は、新築住宅の引渡しから続いた瑕疵担保責任期間(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による10年間)の後も継続して保証を提供する場合や、保証が切れてしまったOB顧客に改めて保証を提供する場合に、その保証の履行をバックアップするための保険です。ここでは、住宅あんしん保証が提供する「あんしん住宅延長瑕疵保険」を例に詳しく紹介していきます。

2-1.延長かし保険を取り入れるメリット

はじめに延長かし保険を取り入れることのメリットに触れておきます。延長かし保険を取り入れることのメリットには次にようなものがあります。

生涯顧客化の実現

新築時からアフターサービスを通じて顧客との接点を強化し、メンテナンスやリフォームの際に最初に思い出してもらえる存在を目指します。延長かし保険を導入することで、定期的な点検とメンテナンスを含む切れ目のない保証を提供し、顧客のニーズに合わせた提案を継続的に行うことが可能になります。顧客の流出を防ぎ、長期にわたる関係を構築します。

長期保証付きメンテナンス工事による顧客獲得

新築後に疎遠になったOB顧客に対し、新築かし保険の満期を機に延長かし保険を提案し、再接点を持つことができます。また、新規顧客に対しては、リフォームかし保険等と組み合わせた「長期保証付きメンテナンス工事」を提案することで、点検・工事・保証を一体とした独自のサービスを提供できます。

住宅あんしん保証のリフォームかし保険「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」はこちら≫

民法上の不法行為責任に対するリスク回避

長期にわたる損害賠償リスクへの備えとしても重要です。瑕疵担保責任期間の10年を超えても、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵については、民法上の不法行為責任が問われる可能性があります。延長かし保険は、このようなリスクを回避するための「守り」の機能も果たします。

2-2.延長かし保険の仕組み

延長かし保険を活用した具体的な提案を行うためには、その仕組みも把握しておきましょう。ポイントは3つです。

2-2-1.検査

最初のポイントは「検査」です。

延長かし保険の検査は、その結果を保険証券発行の可否判断材料のひとつとすることにより、保険申込者のモラルハザードを防止し、保険制度の安定的な運用を図るために行います。 これは、保険申込者の自主的な工事管理活動等が実施されていることを前提に、当該住宅の保険対象部分(構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分)に係る建築基準法等の関係法令および住宅あんしんが定める基準への適合性等を現場で確認するものです。

延長かし保険の申込みにあたっては、住宅事業者(被保険者)による「瑕疵保証検査」と、住宅あんしん保証による「現況検査」が必須になります。「瑕疵保証検査」を実施する者が既存住宅状況調査技術者の資格を有している場合は、住宅あんしん保証が行う現況検査に代えることができます(検査特例)。

また、保険申込後に住宅あんしん保証が指定する防水メンテナンス工事を実施する場合には「瑕疵保証検査」と工事後に行う住宅あんしん保証による2つの検査(「現況検査(検査特例可)」および「施工状況確認検査」)が必須になります。なお、住宅あんしん保証が行う「施工状況確認検査」に代えて、防水メンテナンス工事等の設計者、施工管理者または工事監理者が施工状況の検査を実施することができます(事業者による自主検査)。

延長かし保険の保証のスタートや継続の申込みにおいて、建物全体の現況確認および防水メンテナンス工事実施部分の施工状況確認を、自社点検と第三者(建築士)検査の仕組みを利用することにより、住宅所有者の安心と信頼関係の構築につながります。

2-2-2.保険期間とプラン

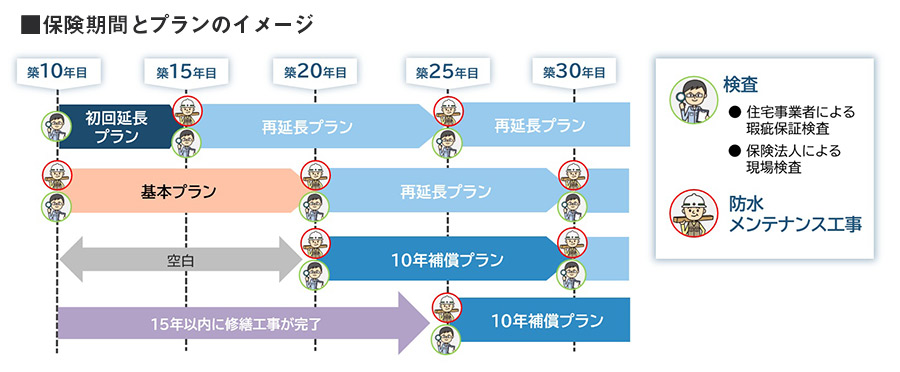

2つ目のポイントは「保険期間とプラン」です。

住宅あんしん保証の延長かし保険には、新築後10年目に実施した検査の合格をもって5年間の延長かし保険を付帯できる「初回延長プラン」、この期間中にメンテナンス工事等のプラン計画と提案等を行い、満期を迎える前に住宅あんしん保証指定の防水メンテナンス工事を実施し、検査に合格することで最長10年の延長かし保険を付帯・継続できる「再延長プラン」、新築後10年を経過しており20年以内(同防水メンテナンス工事と同等以上の工事が延長かし保険の保険始期日から遡り15年以内に完了したことを確認できる場合は25年を経過しないもの)に検査と同防水メンテナンス工事を行うことで検査合格日から10年間の延長かし保険を付帯できる「10年補償プラン」等の幅広いプランが用意されています。

住宅事業者の皆様は、こうしたプランの中から、住宅の築年数と劣化状況等およびメンテナンスの実施状況等に応じて、最適なプランを提案していくことになります。

2-2-3.防水メンテナンス工事

3つ目のポイントは、10年間の延長かし保険を付帯するために必須となる「防水メンテナンス工事」です。

工事内容は、①屋根仕上げ材および陸屋根・バルコニーのトップコート(保護層)の塗装等、②外壁仕上げ材の塗装等、③各部シーリング工事(外壁材のジョイント目地、外壁開口部の周囲、外壁を貫通する設備配管等の周囲、その他雨水浸入のおそれのある部分)、④雨掛かり木部の保護塗装等です。

なお、瓦屋根やタイル等、そもそも塗装を必要としない部材もあるため、部位ごとに本工事を免除する場合もあります。免除を検討する場合には、事前に住宅あんしん保証へ確認してください。ただし、どのような部材であっても、検査で劣化事象等の不具合が見つかれば補修等が必要になる点には注意が必要です。

2-3.延長かし保険を活用した提案

最後に、延長かし保険を活用した具体的な提案です。

2-3-1.新築後10年は節目の年

2009年に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が全面施行され、既に15年が過ぎました。新築かし保険の保険期間満了を迎えた住宅やはじめての防水メンテナンスを検討している住宅も数多く出現しています。長期保証へのニーズも今後、高まっていくと考えられます。

とりわけ、築10年は住宅の状態を確認すべき重要な節目です。この時期に適切な点検を行わないと、良好な状態の維持が難しくなります。

一般的に築10〜15年で塗装工事を行うことが多く、屋根や外壁のメンテナンスを検討する人が増えるとされています。この時期に、適切な対策を取るか放置するかで、将来の維持費に大きな影響を与える可能性があるため、住宅事業者は、新築かし保険の満期案内とともにメンテナンスの重要性を説明し、点検やリフォーム工事の獲得機会の創出につなげましょう。

2-3-2.築10年目を迎えようとしている顧客への提案

築10年目を迎えようとしている顧客への提案、つまり、新築から切れ目ない保証を提供する場合には、メンテナンス工事の実施有無により、提案する延長かし保険のプランは異なります。

メンテナンス工事を行わない場合

「初回延長プラン」の利用による5年保証を提案します。

【ステップ1】

住宅所有者に「新築かし保険」の10年間の保証終了を案内し、メンテナンスの重要性やメンテナンスを実施しない場合のリスクを伝えます。メンテナンス工事を想定していなかった住宅所有者は不安を覚えるかもしれません。そこで、10年目というタイミングこそ点検が必要であることをしっかりと説明します。

住宅の状態を把握することで将来のリスクを予測でき、自社の点検と延長かし保険の検査で問題がなければ保証を5年間延長できるため、安心を提供できるでしょう。

【ステップ2】

保証を継続することで住宅所有者との関係を維持し、他社の介入を防ぎます。5年間の保証期間中に、メンテナンス計画や将来の資金計画を住宅所有者と共に立てましょう。さらに、自社でメンテナンス工事を行えば、5年後に「再延長プラン」で10年間の保証延長が可能であることを提案でき、住宅所有者が安心して任せてくれることを期待できます。

【ステップ3】

さらに10年間の保証期間中、近いうちに必要となる設備機器の交換や次回のメンテナンス工事に加え、将来的に生活の質を向上させるリフォーム工事の獲得に向けた提案を行っていきます。

メンテナンス工事を行う場合

「基本プラン」の利用による10年保証を提案します。

【ステップ1】

まずは「初回延長プラン」の利用と同様に、住宅所有者に新築かし保険の10年保証終了を案内し、メンテナンスの重要性や放置してしまうことのリスクを伝えます。

直近の点検で、外装材をはじめとした防水に関する不具合が確認されており、メンテナンスのタイミングを検討している住宅所有者に対しては雨漏り等の深刻な不具合を防ぐため、防水メンテナンス工事と延長かし保険を提案します。

【ステップ2】

保証の継続で住宅所有者との関係を長期に渡って維持し、他社の介入を防ぎます。10年間の保証期間中には、設備機器の入替えや次のメンテナンス工事の内容、将来にわたる資金計画を住宅所有者とともに立てておきます。

そして、次のメンテナンス工事も自社で行うことで更に10年間の保証の延長(10年後に「再延長プラン」を提案)が継続されることを案内して、工事を任せてもらいやすくしましょう。

【ステップ3】

10年間の保証期間中に、将来的に生活の質を向上させるリフォーム工事の獲得に向けた提案を適宜行っていきます。

2-3-3.築10年を経過している顧客やOB顧客以外への提案

次は「すでに関係が途切れ、新築後10年を経過している顧客」や「新築時には接点がなく、既に引渡しから10年が経過している住宅所有者」に対する提案です。

延長かし保険に申込みができるのは「新築後引渡しされた日から起算して10年を経過し、かつ(原則)20年を経過しないもの」つまり、築20年以内の住宅です。

一般的に築10年~15年目の住宅所有者の多くが屋根や外壁等の塗装工事等を行うとされています。今まさに塗装工事の検討時期を迎えた住宅所有者に対し、「長期保証付きメンテナンス工事」として活用できるのが延長かし保険の「10年補償プラン」です。

新築当時に新築かし保険等に加入していなかった住宅でも、条件を満たせば延長かし保険に申込みができます。

具体的には、次のような営業トークを用いた提案が考えられます。

- 弊社では、新たな取組みとして「長期保証付きメンテナンス工事」のサービスを提供いたします。

- 家の劣化は日々進行しています。一般的には築10年から15年の間に屋根や外壁の塗装工事を行うことが望ましいと言われており、メンテナンスを先延ばしにして放置すると雨漏り等の原因を作ることになってしまいます。

- 私たちは建築のプロとして数多くの実績を有しており、施工には自信を持っておりますが、お客様に更に安心していただくために、保険法人による現場検査を受け、住宅全体の現況確認と施工に不備がないことを確認した後、「構造躯体と防水部分の10年保証」を行っております。適切な施工とあわせて検査と保証の「安心」を提供しています。また、私たちは国土交通省が認可している住宅あんしん保証の延長かし保険へ加入するので確実に保証を履行でき、安心です。

- ついては、是非とも、弊社の「長期保証付きメンテナンス工事」を活用しませんか?

3.まとめ

最終回(第10回)では「点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス」と題して、連載を通じてお伝えしたかった内容を振り返るとともに、延長かし保険を活用した具体的な提案へのポイントをご紹介しました。

繰り返しにはなりますが、木造戸建住宅の外部・内部のいずれの点検部位においても、定期的な点検や適切なメンテナンスは欠かせません。

特に、屋根や外壁等外部に発生した劣化事象等に対する補修においては、雨漏りを未然に防ぐためにも「詳細調査等による原因の特定」と「原因を踏まえた補修方法等の選定」が重要であり、確実な調査を行い適切な補修方法を選択できれば、工事の期間やコストの削減にもつながります。

また、住宅の所有者が安心して長く住み続けることができるように、新築の契約時点から定期的な点検や適切なメンテナンスの重要性をしっかりと説明していきましょう。

そして、引渡しのあとも「住まいの見守り役」として寄り添う関係を構築することを前提に、延長かし保険の仕組みを取り入れ、定期点検とメンテナンスとセットで切れ目のない保証サービスを顧客へ提案していくことで、住宅事業者の皆様には、将来的に生活の質を向上させるリフォーム工事の獲得へと繋げていただきたいと考えています。

最後になりましたが、ここまでの全10回、ご覧いただいた読者の皆様には心より感謝申し上げます。本連載がささやかでも皆様の日々の業務の役に立ち、新たな気づきや発見に繋がっていましたら幸いです。お読みいただき、本当にありがとうございました。

住宅あんしん保証の延長かし保険「あんしん住宅延長瑕疵保険」について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

連載コラム 住宅事業者が提案に取り入れるべき「住まいを長持ちさせる方法」とは?

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回