住宅事業者が提案に取り入れるべき「住まいを長持ちさせる方法」とは?―第9回 適切なメンテナンス工事を実施するには (2)バルコニー・屋根まわり

住宅あんしん保証は、新築住宅に関する雨水の浸入による被害(以下「雨漏り事故」)を未然に防ぐため、かねてより届出・登録事業者の方に向けて雨漏り事故の傾向や雨漏り事故を防止するための情報提供に取り組んでいます(そのひとつが、連載「目指せ、雨漏り事故ゼロへの道‼」)。

近年は、既存住宅、具体的には新築から10年を超えるような戸建住宅に関して、住宅の所有者または買主が安心して、長く住み続けていただくための情報提供にも力を入れています。

この連載では、これらの取組みの一環としてだけではなく、住宅事業者が自社のリフォーム工事の受注につなげていくために住宅の所有者である顧客への提案に取り入れるべき『住まいを長持ちさせる方法』を、住宅の点検やメンテナンス工事、保証サービス等を通じてご紹介します。

1.適切なメンテナンス

これまで、木造戸建住宅の建物外部および建物内部の点検部位ごとに、構造と防水に関する具体的な点検内容と確認が求められる劣化事象等を取り上げてきました。

いずれの部位でも、定期的な点検や適切なメンテナンスは欠かせません。特に「見えない、見えにくい、見落としがち」だからこそ、「定期点検」による早期発見と対策がより重要と言えるのではないでしょうか。

そして、点検の結果、緊急性の高い不具合は見つからなくても、その後の経年劣化による雨漏り等の重大な不具合を未然に防ぐためには、適切なメンテナンスが必要です。

戸建住宅の場合、分譲マンションと比べると、メンテナンスの準備が消極的になりやすい傾向があります。 マンションでは購入後にも共用部分に関する管理費や修繕積立金などがあるのに対して、戸建住宅の場合は、住宅の所有者が自らメンテナンス計画を立てなければ、メンテナンスとその費用について考える機会がないからです。

そこで、住宅事業者の皆様は住宅の所有者が長く安心して住み続けられるためにも「住まいにとっての頼れる“見守り役”」として、「定期点検」の結果を基にメンテナンス計画と必要な費用について、住宅の所有者ごとへの提案が必要になってきます。今すぐのリフォームを予定していない場合でも将来的に発生するメンテナンスとその費用の「イメージ」を持ってもらうことが大切です。

今回も早期の実施が必要なメンテナンスについて取り上げ、新築から10年を超える木造戸建住宅の代表的な劣化事象等に対する補修方法等の参考をご紹介します。

![[図] 木造戸建住宅の代表的な劣化事象等が確認される点検部位](/dcms_media/image/blog_img111_2_illust.jpg)

※劣化事象等の事例

第2項で掲載する画像(事例)は、中古住宅向け売買かし保険(住宅あんしん保証の「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」)における木造戸建住宅の現場検査において指摘対象(保険加入に際して補修などが必要な不具合)となる主な劣化事象等になります。

築年数の古い(築25年以上)木造戸建住宅の現場検査では、約7割の物件で劣化事象等が確認され、その多くは、将来的に雨漏りなど重大な不具合の原因となる可能性があります。

2.補修方法等を選定する時のポイントや参考

2-1.原因を踏まえた補修方法等の選定が重要

前回でも述べたとおり「定期点検」の結果、確認された劣化事象等に対する補修などにおいて、住宅事業者の皆様が行うメンテナンスでは、「詳細調査等による原因の特定」と「原因を踏まえた補修方法等の選定」が重要になります。

確実な調査を行い適切な補修方法を選択できれば、工事の期間やコスト削減に繋がります。調査が不十分で、繰り返し補修が必要になるようでは、住宅の所有者を不安にさせてしまうでしょう。

雨漏りの補修で最も多いトラブルが「再発」です。その多くは、最初の工事で雨漏りの原因の特定ができないまま補修を進めた(応急処置で様子見、原因究明の先送り、とりあえずシーリングに頼った等)ため、全く見当違いな工事をしていることが原因によるものです。

雨漏りの補修が難しい一番の理由は「実際に室内で雨水が染みてきた場所」と「その原因となる場所」が必ずしも一致しないからです。

2-2.補修方法等を選定する時のポイントや参考

では、どのような補修をすればいいのでしょうか?

具体的な補修方法等の選定において役立つ資料として、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが策定し、ホームページで公開している「住宅紛争処理技術関連資料集(以下「技術関連資料」)」があります。

住宅に不具合があった場合に、その発生原因を特定するための調査、それに応じた適切な補修方法の検討、補修工事に必要となる費用等が住宅の構造別にまとめられており、補修方法等の選定にあたっての参考になります。

2-3.バルコニー・屋根まわりの劣化事象に対する補修方法

ここでは、前述の技術関連資料を参考にしながら、木造戸建住宅におけるバルコニー・屋根まわりの代表的な劣化事象等に対する補修方法を取り上げます。

なお、補修方法は、最終的に劣化事象等の状況(ひび割れ幅の大きさ、進行の有無など)、想定される発生原因(構造耐力上の問題による場合か否かなど)、工事の制約などを勘案し、技術関連資料にもあるとおり、各工法ごとの適用条件を踏まえて、選定する必要があります。

2-3-1.バルコニー手すり壁防水取合いの劣化事象

まずはバルコニーからです。手すり壁取合いの劣化事象等を原因として雨水が室内に浸入した場合です。

手すり笠木と外壁の取合いや手すり笠木継手部などは雨水が滞留しやすく日射に強く晒されることが多い部位ですので、シーリング材などの劣化などによる小さな隙間からでも雨水が手すり壁内部に浸入しやすく、少量の浸水でも長年の滞留により内部の防水紙や防水テープなどの防水部材も劣化し、室内に浸入してしまいます。

手すり壁を補修する場合、外壁に直交する取合いの鞍掛けシート等の処理が難しく、新築工事時同様に丁寧な防水措置が必要となります。

降雨による漏水 (防水床バルコニーの)防水紙、防水テープの再施工

バルコニー手すり壁の外壁取付部分に、防水紙および防水テープを再施工する。出典: 住宅紛争処理技術関連資料集 補修方法編 降雨による漏水 (防水床バルコニーの)防水紙、防水テープの再施工 工事概要

2-3-2.バルコニー床防水取合いの劣化事象

次はバルコニーで、床防水取合いの劣化事象等の場合です。

バルコニーまわりの雨漏りの原因で一番多い部位は、「掃出しサッシ下端」からの雨水浸入によるものです。掃出しサッシと防水層はサッシ下枠の裏側で取合うため、バルコニー床面から跳ね返った雨水が取合い部分にあたり、その取合いの防水施工が不十分の場合は雨漏りに至るリスクが高くなります。

新築から10年を超える木造戸建住宅の定期的な点検では、バルコニーまわりの外壁下立上り部分を含めた防水トップコートのふくれ、ひび割れ、はがれ、水たまりなどの劣化事象等を注意して確認しますが、防水層までふくれていたり、はがれていたりする場合や、ひび割れがある場合は基本的に防水層の再施工が必要です。

降雨による漏水 防水層および水切り部シーリングの再施工

ひび割れ等の生じた既存防水層を撤去した上で、新しい防水層を施工する。水切り部分にシーリングを再施工する。ドレインのつまり等によるオーバーフローの危険防止のためのオーバーフロー排水管を設置する。出典: 住宅紛争処理技術関連資料集 補修方法編 補修方法シート 降雨による漏水 防水層および水切り部シーリングの再施工 工事概要

2-3-3.バルコニー排水ドレン防水取合いの劣化事象

バルコニーで、排水ドレン取合いの劣化事象等の場合です。

バルコニー排水ドレンまわりの防水取合いも雨水が滞留しやすい部位になります。各取合いにおける防水部材の劣化等による小さな隙間からでも雨水がバルコニー床内部に浸入しやすく、少量でも長期間にわたる浸水により床下地材などが腐朽してしまい、リフォーム工事の時にその状況が発見される事例は少なくありません。

また、排水溝に溜まった枯れ葉などの堆積物は排水不良の原因となり、そのまま放置してしまっていると床まわりの防水層の劣化を早めてしまう恐れがあります。

降雨による漏水 ドレンまわりの再施工

ドレンを取付け直し、防水工事を行う。

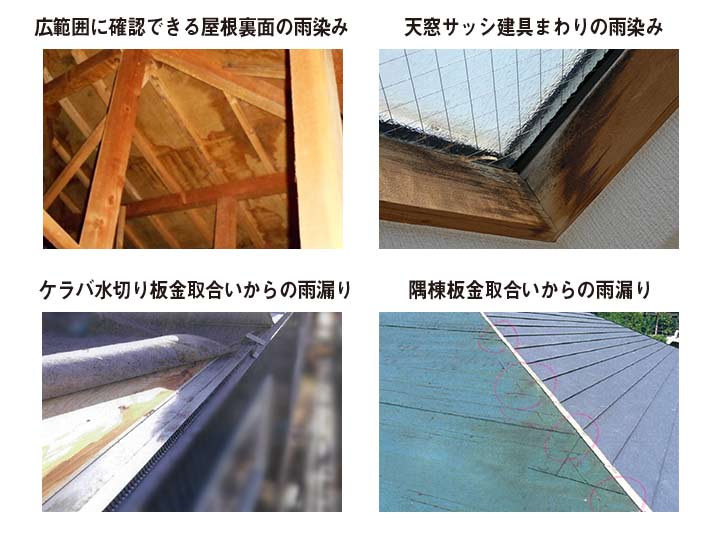

2-3-4.屋根まわりからの雨漏り

次は、屋根まわりからの雨漏りです。雨漏りの原因とする部位ごとに補修方法が異なります。

雨漏りの多い部位の傾向として、①異なる部材の取合い②複雑な納まり③雨水が滞留しやすい納まり④雨風に強く晒される部分が共通して言えます。

たとえ、屋根まわりの上記①~④において、新築工事時の不具合等が含まれていたとしても、「定期点検」と「メンテナンス」を適切に実施することにより、一次防水(屋根葺き材や水切板金等)からその内部への雨水浸入を防げるケースも多く、雨漏りのリスクを減らすことができます。

【屋根まわりからの雨漏りが多い部位】

- 天窓(トップライト)の建具まわり

- ドーマや煙突など屋根付属物まわり

- 軒先、ケラバ水切り板金等取合い

- 棟換気板金等取合い

- 下屋根と外壁の水切り板金等取合い

降雨による漏水 けらば水切の再施工

けらば水切を取り替える。

降雨による漏水 軒先水切・軒どいの再施工

軒先水切を取替える。必要に応じて、といを取り替えるかまたは取り付け直す。

降雨による漏水 下ぶき材、雨押え包み板の再施工

屋根-壁の取り合い部分の下ぶき材、水切り鉄板(雨押え包み板)を立上がり寸法が十分確保できるように再施工する。出典: 住宅紛争処理技術関連資料集 補修方法編 補修方法シート 降雨による漏水 下ぶき材、雨押え包み板の再施工 工事概要

勾配屋根の変形 屋根下地材・ふき材の交換

屋根ふき材および野地板を撤去し、新しいものに交換する。

3.不適切なメンテナンス工事を原因として発生してしまった不具合事例

ここでは、不適切なメンテナンス工事を原因として発生した不具合として、住宅あんしん保証が引き受けたリフォーム工事向けかし保険(「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」※)における塗装工事に関する事故事例を2つ、取り上げます。

塗装工事では、施工品質の基準として重要とされているのが「下地処理が適切に施工されているか」です。

下地処理とは、上塗りする塗料が被塗装面等に確実に付着するように塗装下地面の汚れや古い塗膜などを落とし、ひび割れなど劣化部分を補修して平滑に整えることです。

化粧スレート屋根の塗装工事の工程を整理すると次のとおりです。

①高圧洗浄を行い、屋根に付いている砂埃やコケを削り落としていきます。この作業を行うことによって塗料との密着性を向上させることができます。

②高圧洗浄の次は専用スペーサーの設置(「縁切り」)を行います。 「縁切り」とは、化粧スレート屋根などのメンテナンス塗装工事の際、塗装で屋根材の重ね目が埋まってしまうことを防ぐため、その塗膜を切り離す工程のことを言います。「縁切り」は、雨水の排水や通気性の確保を目的とした非常に重要な工程で、万が一、「縁切り」に不備があると雨漏りが発生する原因となってしまいます。 「縁切り」の工法には2種類あります。従来は、ヘラやカッターを使った工法が一般的でしたが、現在は専用のスペーサーを挿入する工法が主流とされています。

③次は下塗りです。下塗りは吸い込み止めのために実施します。 はじめての屋根塗装の場合、高圧洗浄をすると屋根の素地が露出することが多く、下塗りを行っても塗料を吸い込む可能性が高く、下塗りを2回行うことがあります。

④下塗りが完了したら、次は中塗りと上塗りです。中塗りは、下塗りの塗料と密着させるために行い、上塗りは厚みをつけて最終仕上げとなります。

※「あんしんリフォーム工事瑕疵保険」は、住宅のリフォーム工事について、工事を請け負う工事業者が発注者に対して負う瑕疵(かし)担保責任の履行をバックアップするための保険で、工事業者が手続を行います。本連載の最終回でも改めて取り上げる予定です。

あんしんリフォーム工事瑕疵保はこちら»

【事例1】化粧スレート屋根塗装工事/縁切り措置不足による雨漏り(1)

屋根塗装工事において、部分的に縁切り措置の不備がありました。これが原因で、屋根材小口に液溜まりをおこし、雨水の排水経路を塞いでしまった結果、屋根材内部からその雨水が排出されなくなり、下葺き材の重ね部や釘孔部などの隙間から室内に浸水し下階に雨漏りが発生した事故です。

| 【メンテナンス工事・建物概要】 | 【修理内容】 |

|

原因屋根部分(計20㎡程度)の解体、下地材の改修、防水の再施工および雨漏りした2階洋室天井の内装クロスの張替えを行いました。 |

| 修理費用:約128万円(2019年当時) |

【事例2】化粧スレート屋根塗装工事/縁切り措置不足による雨漏り(2)

屋根塗装工事(ローラー塗装)において、部分的に縁切り措置の不備がありました。これが原因で、屋根材小口に液溜まりをおこし、雨水の排水経路を塞いでしまった結果、屋根材内部からその雨水が排出されなくなり、下葺き材の重ね部や釘孔部などの隙間から室内に浸水し下階に雨漏りが発生した事故です。

| 【メンテナンス工事・建物概要】 | 【修理内容】 |

|

原因屋根部分(計10㎡程度)の解体、下地材の改修、防水の再施工および雨漏りした2階廊下天井の内装クロスの張替えを行いました。 |

| 修理費用:約60万円(2020年当時) |

4.まとめ

前回に引き続き、住宅に劣化事象等があった場合に、住宅事業者の皆様が、その発生原因を特定するための調査、それに応じた適切な補修方法の検討、補修工事に必要となる費用の検討を行う際に参考となる「技術関連資料集」等に触れながら、「バルコニー・屋根まわり」の補修方法等を取り上げました。

特に屋根や外壁など外部に発生した劣化事象等に対する補修においては雨漏りを未然に防ぐためにも、「詳細調査等による原因の特定」と「原因を踏まえた補修方法等の選定」が重要であり、確実な調査を行い適切な補修方法を選択できれば、工事の期間やコストの削減にもつながります。

さて、2024年1月より連載してまいりました本連載も次回がいよいよ最終回となります。

最終回となる第10回では「点検やメンテナンスの重要性を後押しする保証サービス」として、「延長かし保険」などを活用した具体的な提案方法とメリットをご紹介します。

連載コラム 住宅事業者が提案に取り入れるべき「住まいを長持ちさせる方法」とは?

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回